筑波大学 数理物質科学研究科

鈴木・福田研究室

バイオ人工肝臓の開発

研究目的

現在、日本の肝臓病患者は60万人以上といわれております。重い肝臓病に対する根本的な治療法は、現在のところ肝移植だけなのですが、臓器提供者は極端に不足しており、提供者を待ちながら死亡するケースが年々増加しています。

ただし、肝臓は再生力の強い臓器で、肝臓の7割程度切り取っても、1、2ヶ月のうちにもとの大きさまで修復されるという特殊能力があります。そのため、体の中の肝臓が再生し元通りになるまで、あるいは少なくとも提供者が現れるまでの期間、肝臓の機能を補助して患者の生命を維持する方法が求められているのです。その「橋渡し役」として人工肝臓に期待があつまっています。

研究内容

バイオ人工肝臓は、患者の肝臓と置き換えて使用するようないわゆる置き換え型の装置ではなく、肝不全患者の肝機能を生体外から一時的にサポートする、肝細胞を含む体外循環装置のことを指します。すなわち、肝細胞を充填した人工肝臓モジュールによって肝不全患者から有害物質を除去し、必要な物質を供給する装置になります(図1)。

このようなバイオ人工肝臓を開発するために必要な技術は、高機能を長期的に維持できる肝細胞培養法の開発、コンパクトな人工肝臓モジュールの設計などが挙げられます。

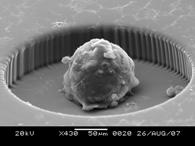

本研究室では、通常の培養法に比べ高い肝機能を維持できる球状組織体スフェロイド培養法(図2)や、血管内皮細胞を用いた毛細血管形成技術を組み合わせ、高性能モジュールの開発を目指しています。

(血液)

(血漿)

肝不全患者

血漿分離器

人工肝臓モジュール

有害物質

必要物質の供給

図1 人工肝臓概要

図2 肝細胞スフェロイド

[参考資料] J. Fukuda et al. Mass preparation of primary porcine hepatocytes and the

design

of a hybrid

artificial liver module using spheroid

culture for a clinical trial